事務服の歴史|女性の社会進出とともに進化したレディースユニフォーム

本記事では、事務服の歴史を知りたいという方に向けて、事務服がどのように進化してきたのかを年代別に分かりやすく解説します。

- 事務服は日本独自の文化

- ・欧米の場合

- ・日本の場合

- 事務服の歴史

- ・1940~1950年代:女性の社会進出

- ・1960~1970年代:事務服の一般化

- ・1980~1990年代:事務服の多様化

- ・2000年代~現在:事務服の変化

- 事務服に求められる役割の変化

- まとめ

事務服は日本独自の文化

まずは、欧米と日本の事務服の文化について解説します。

日本における事務服文化は、世界的に見ても非常に独特な発展を遂げてきました。

特に、欧米諸国と比較すると、レディースユニフォームである事務服、企業制服が日本独自の文化であることが分かります。

欧米の場合

欧米では、職場における服装は基本的に個人の裁量に任されることが多く、男女問わずビジネススーツやオフィスカジュアルが一般的です。

職種や企業によっては、ドレスコードは存在しますが、制服として全員が同じデザインの事務服を着るという文化はほとんどありません。

実際、海外に行ったことがある方は分かると思いますが、受付業務など特定の職種以外で事務服を見たことはないと思います。

日本の場合

一方、日本では高度経済成長期以降、特に女性事務職を中心に統一された制服として事務服が広く導入されました。

その背景には、日本特有の集団意識や企業文化があり、これらの要素が事務服文化を根付かせる要因となりました。

また、終身雇用制度のもとで長期的な雇用が重視される日本では、「社員は会社の顔であり、会社の一員であることを服装で示す」という考え方が事務服文化を根付かせたとも考えられています。

このような社会背景が、日本独自の事務服文化を形成してきました。

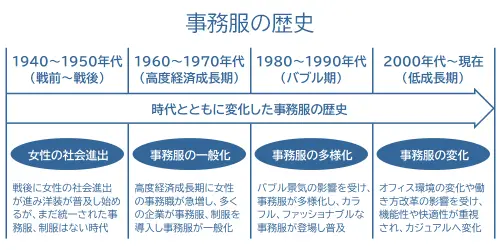

事務服の歴史

事務服は、戦後(1945年以降)、女性の社会進出とともに発展してきました。

そして、事務服の歴史を年代ごとにまとめたのが下図となります。

上図からも分かるように、時代ごとの変遷が事務服にも反映されていることが分かります。

(戦前~戦後)

(高度経済成長期)

(バブル期)

(低成長期)

また、事務服、企業制服だけではなく、以下の記事にもあるように、学生制服も時代とともに変化しています。

次から、それぞれの年代ごとに事務服がどのように変化してきたかを詳しく解説します。

1940~1950年代:女性の社会進出

戦前の日本では、事務職のほとんどは主に男性が担っており、女性の社会進出は一部に限られていました。

しかし、戦時中の労働力不足から女性の事務職従事者が増え、簡素な作業着や和装(着物+袴)で業務を行っていました。

戦後の復興期には、洋装の普及とともに女性の仕事着も変化し、白いブラウスにスカートといったシンプルな服装が一般的になりましたが、まだ統一された制服としての事務服という概念は確立していませんでした。

1960~1970年代:事務服の一般化

高度経済成長期には、女性の事務職が急増し、多くの企業が事務服の導入を行い、事務服は様々な変貌を遂げました。

この時代の事務服には、以下のような特徴がありました。

- 襟付きのブラウス+タイトスカートが定番化

- スモック型からワンピース型に変化

- 企業ごとに統一された制服が導入される

- 女性らしさを強調するシルエットが多い

この時代は、スモック(私服の上から着用する作業着)から始まり、1970年に開催された日本万国博覧会のコンパニオンやスチュワーデス(CA)の制服などに影響を受けたデザインの事務服が多く採用され、企業のイメージを象徴する役割も果たしていました。

1980~1990年代:事務服の多様化

バブル期には、好景気の影響を受け、事務服もファッション性が高まりました。

この時代の事務服には、以下のような特徴がありました。

- ベスト+スカートの事務服が主流に

- ピンク、ブルーなどのカラーバリエーション

- チェック柄やストライプなどのデザインが登場

- 動きやすいジャケットスタイルが普及

この時代は、女性らしいデザインや華やかなカラーの事務服が登場した一方で、女性らしさだけではなく、知的で洗練されたイメージも重視されるようになり、パンツスーツの導入も徐々に進み始めました。

また、制服メーカーが事務服市場に本格参入し、企業が独自のオリジナル制服を製作するケースも増えました。

2000年代~現在:事務服の変化

バブル崩壊後の低成長期に入った2000年代以降は、オフィス環境の変化や働き方改革の影響で、事務服の在り方が変化してきています。

この時代の事務服には、以下のような特徴があります。

- スタイリッシュな事務服が増加

- パンツスタイルの定着

- ストレッチ素材や吸湿速乾素材の普及

- ノーカラージャケットやカーディガンの導入

この時代は、スタイリッシュな事務服が増えた中で、オフィス環境の変化や働き方改革により、クールビズやオフィスカジュアルの概念が浸透し、事務服を廃止し、カジュアルへ移行する企業も増加しています。

一方で、統一感やブランドイメージを重視する企業では、継続して事務服を採用している企業も多くあります。

事務服に求められる役割の変化

事務服は時代とともに移り変わり、その役割を大きく変化させてきました。

実際、事務服メーカーであるFOLK(フォーク)さんが、これまでに発刊した以下の事務服カタログアーカイブを見てみると、事務服の移り変わりがよく分かります。

そして、事務服の移り変わりとともに、事務服の役割も変化してきました。

1950~1970年代の役割

1950~1970年代には、職場における清潔感や統一感を重視し、企業の顔としての役割を果たしていました。

1980~1990年代の役割

1980~1990年代のバブル期には、華やかさやブランド性が求められ、制服が企業イメージを高める重要なツールとなっていました。

2000年代以降の役割

2000年代以降は、働き方の多様化に伴い、動きやすさ、快適性、メンテナンス性が重視されるようになりました。

近年の役割

さらに近年では、多様性や自己表現への対応が求められ、ジェンダーレスデザインや個別対応型の制服導入が進んでいます。

このように、事務服は単なる「統一された服装」から、働く人を尊重し支える存在へと進化を遂げています。

まとめ

本記事にて、事務服の歴史について年代ごとに解説しました。

事務服は、女性の社会進出の歴史とともに進化してきました。

戦後のシンプルなスタイルから、バブル期の華やかなデザイン、現在の機能性、快適性重視のトレンドへと変化しています。

近年は、明らかにオフィスカジュアル化が進んでいますが、企業のブランドイメージを守るために、統一感のある事務服を導入する企業も依然として多いのが現状です。

今後、事務服は、環境配慮型素材の活用、ジェンダーレスデザイン、より高機能なウェアといった方向へ進んでいくと考えています。

本記事が、事務服の歴史を知りたいという方の参考になれば幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました。